いじめを目撃したときにとるべき行動

これまでこの連載では、各種データを使って、社会には、いじめが「起きやすい教室(不機嫌な教室)」と「起きにくい教室(ご機嫌な教室)」があることを説明してきました。

いじめを起きにくくするためには、児童・生徒がストレスなく過ごせる教室・授業づくりが必要となるわけです。

もし、ストレッサー(不機嫌因子)の多い教室であれば、いじめは増大してしまう。だから大人に求められることは、「いじめはいけない」と教えることだけでなく、そもそもいじめが起きにくいよう、自分たちの指導が子どもにとってストレッサーになっていないか、子ども同士のコミュニケーションを適切に介助できているかを見直すことなのです。

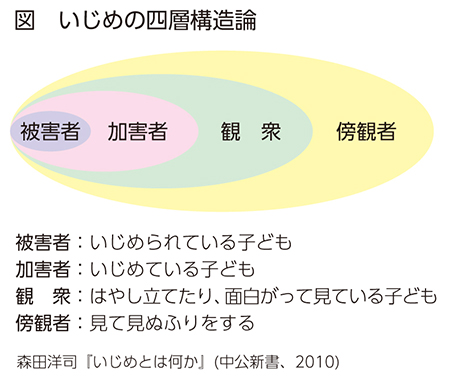

さて、今回はいじめを理解するためのキーワードをいくつか紹介しましょう。紹介するのは、いじめ研究では有名な「いじめの四層構造論」です(図)。

いじめは、「いじめっ子」と「いじめられっ子」の二者関係によってのみ成り立っているのではなく、実際にはいじめに部分的に参加する「観衆」と、いじめを認知しているが放置している「傍観者」がいることを表した図式です。

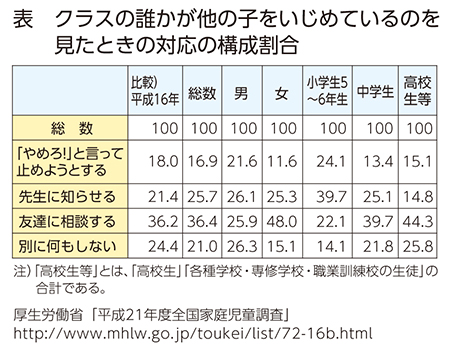

傍観者の状況については、いくつかの調査が行われています。例えば厚労省の調査を見てみましょう(表)。これは、「クラスの誰かがいじめをしているのを目撃したときにどうするか」を児童・生徒に尋ねた結果です。

小学校から高校生までの変化に注目しましょう。「別に何もしない」が増えているのが分かります。つまり、日本では歳を重ねるほど、「見て見ぬふりをする」人(傍観者)が増えるのです。他方、「止めようとする」人(仲裁者)は、小学生から中学生にかけて大きく減っています。

〝傍観者の数を減らさなければ〟〝仲裁者を増やさなければ〟、と思うかもしれません。けれども2点ほど注意が必要です。

一点は、日本は海外のいじめと比べても、「暴力系のいじめ」ではなく「コミュニケーション操作系のいじめ」が主流です。要は、証拠が残りにくく、介入することが難しい場合が多いのです。学年が高くなるほど、それは狡猾になり、また仲裁したときの反撃リスクも高まります。いじめの仲裁を児童・生徒に委ねるというのは、そもそもハードルが高いのです。

二点目ですが、高校生くらいになると、クラスへの帰属意識も下がり、より特定のグループのみで行動するようになります。そして、他のグループには口をはさまないという不文律が生まれます。そうした観衆の中で、「何もしない」人の割合が増えることは、環境的に不可避的であるとも言えます。

それでも、傍観者が増加していることがいいとは思えません。では、仲裁者を増やす努力をすべきでしょうか。

いや、そうとも限りません。いじめを目撃したときに取るべき行動は、「いじめを止めるか」「無視するか」の二択だけではないのです。

通報者、シェルター、スイッチャーの役割が必要

ここで、「通報者」「シェルター」「スイッチャー」という概念を紹介しましょう。通報者は、いじめがあったことを通報する人です。さきほどの表から、小学生から高校生にかけて「先生に知らせる」という通報者も減少していることが分かります。相談しやすい体制をつくり、匿名でもリークできる機能をつくるなどして、この割合を高めることも重要です。

一方で、「友達に相談する」割合が高まっていることも分かります。つまり児童・生徒は、いじめを目撃したときに「なんとかしなくては」「誰かに相談したい」とは思っているわけです。

しかし、それが先生ではなくなっているのです。

先生に相談しても、解決できるかどうかは信頼できないし、「チクった」と言って自分がターゲットになるかもしれない。だから、自分が目撃したいじめ行動を、友達に相談するというわけです。

傍観者の減少についても、単に「見て見ぬふりをする」不道徳な存在に成長したわけではなく、「誰にも相談しない結果として、傍観するしか選べなかった」児童・生徒が一定数いることも推察できます。

仲裁者ばかりが重要なのではないということ

話は変わりますが、身近な人が嫌がらせにあっていたら、あなたはどうしますか?

注意しますか? それ以外にもいろいろな方法があるでしょう。

一つは、その人と一緒に上司や弁護士などに相談に行く。これはいじめで言えば「通報者」の役割ですね。ほかにも、例えば具体的な解決に貢献できなくても、親身になって話を聞き、味方がいると安心させる。これを「シェルター(避難所)」と言います。大人の世界なら、「飲みに行こう」と誘い、ストレスを発散する。それは子どもの世界でも同じで、「憂さ晴らしにゲームやろう」とか「嫌なことがあったね」と言って、寄り添う子どもたちが多くいます。

いじめ自殺が発生するのは、学校と家庭しか居場所のない児童・生徒が多い中で、学校から排除され、家族にも相談できず、どこにも居場所がないという焦燥感に追い込まれてしまうためです。自殺とまでいかなくても、うつや不登校になったりすることもありえます。味方がいるか、それとも孤立感を味わうかで、心理的なプレッシャーは大きく異なります。

そのため大人は、「いじめを見たら止めましょう」と教えるばかりでなく、「困っている子がいたら力になりましょう」と助言することが重要です。

もう一つ。大人の世界でこんな場面をよく見ませんか。上司が、「だいたい君はいつも…」と説教モードに入ろうとしている。そのとき、空気を読むのに長けた人が、「まあまあ、ところでこの間のコンペはよかったですね」と話題をそらす。攻撃が拡大する前に、話題を変換(スイッチ)するのです。

子どもの世界でも、「あの子、生意気だよね」と、ターゲット化の芽が生まれそうなときに、「でもこの前、私に消しゴムを貸してくれて助かったよ」と話題をそらす。

このように、嫌な話題になりそうなときに、その芽を摘む人を「スイッチャー」と呼びます。児童・生徒にとっては高度なコミュニケーション能力が必要ですが、教師には必須の能力でもあります。

「いじめの四層構造論」が注目され過ぎた結果、「仲裁者を増やそう」とか「見て見ぬふりも加害者だ」といった言い方をよく耳にするようになりました。しかし、仲裁者ばかりが重要なのではありません。通報者も、シェルターも、スイッチャーも、いずれも重要な役割なのです。

大人を頼ってもらえるように

現在、いじめ防止対策推進法により、担任の教員一人でいじめ問題に取り組んではいけなくなりました。学校は常設のいじめ対策チームを持ち、重大事態の際には特設のチームもつくる。そうした事実を児童・生徒に伝え、「どの先生にも相談していい。必ず力になるから」と信頼してもらうことが重要です。子どもたちには、「どう通報すればいいのか」を、事前に練習させておくのもいいでしょう。

特に証拠が残りにくいコミュニケーション操作系のいじめでは、「いつ・どこで・誰か・どのように・誰をいじめていて・ほかに目撃者はいたか」を適切に伝えることが重要です。連載1で紹介した「いのちの生徒手帳」は、いじめ目撃メモにも使えます。

通報者を増やし、大人が子どものシェルターになり、日常的な場面でさりげなくスイッチャーとして振る舞う。「いじめを見て見ぬふりしないようにしよう」の先に、さまざまな選択肢があると伝えること。そして、その際には大人を頼ってもらえるようにするための努力を私たちは続けなくてはなりません。

(この記事は教職員共済だより160号(2016年10月発行)に掲載されたものを再掲載しています)