「熱射病」?「日射病」?「熱中症」?

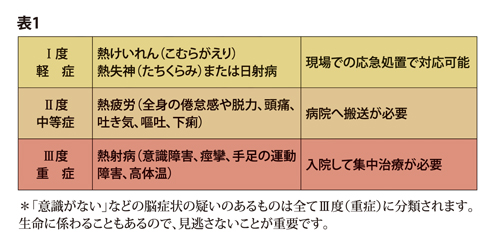

熱中症とは「暑熱環境における身体適応の障害によって起こる状態の総称」と定義されています。従来、「熱射病」、「日射病」、「熱疲労」、「熱痙攣」と言われていたものですが、表現が紛らわしいため、最近は熱中症としてまとめられ、重症度でⅠ度、Ⅱ度、Ⅲ度に分類されています。(表1)

熱中症は重症化すれば死に至ることもありますが、平素より注意していれば予防が可能です。もし起こったとしても、それに気づき早期に適切に対応すれば重症化は防げます。

小児が熱中症になりやすいわけ

熱ストレスが増大すると、小児は皮膚への血液量を著しく増加して、未熟な汗腺能力を補う放熱特性と、体重に比べ相対的に大きい体表面積とあわせて体温を調節しています。

そのため、気温が皮膚温より高い場合には、逆にこの大きな体表面積から、周囲の熱を吸収し、かつ、未発達な発汗機能で汗が十分にかけないため、小児の深部体温は大人に比べ、上昇しやすいのです。

また、戸外では地面などからの照り返しもあり、身長の低い子どもは、大人より体温が高くなっていることがあります。大人が暑いと感じているとき、子どもはもっと暑く感じています。急激に温度が上昇する炎天下の車内では、わずかな時間でも熱中症になります。

熱中症が疑われたら

涼しい環境への避難

風通しのよい日陰や、できればクーラーの効いている室内などに避難させましょう。

脱衣と冷却

衣服を脱がせて、体から熱の放散を助けます。露出させた皮膚に水をかけて、うちわや扇風機などで扇ぐことにより体を冷やします。氷嚢などがあれば、それを頚部、わきの下、太ももの付け根、股間節にあてて皮膚の直下にある太い血管を冷やすのが有効です。

体温の冷却はできるだけ早く行う必要があります。重症者を救命できるかどうかは、いかに早く体温を下げることができるかにかかっています。

水分・塩分の補給

応答が明瞭で、意識がはっきりしているなら、冷たい飲み物を与えます。大量の発汗があった場合は、汗で失われた塩分も適切に補える経口補水液やスポーツドリンクなどが最適です。また、食塩水(水1リットルに1〜2gの食塩)も有効です。

「呼びかけや刺激に対する反応がおかしい」、「答えない(意識障害がある)」時には、誤って水分が気道に流れ込み、誤嚥する可能性があります。また「吐き気を訴える」ないし「吐く」という症状は、すでに胃腸の動きが鈍っている証拠です。これらの場合は、経口で水分を入れるのは禁物。自力で水分の摂取ができない場合は、医療機関へ運びましょう。

医療機関に搬送するときは、意識障害があると、本人からの情報を得ることができないので、その場に居合わせた状況のよくわかる人が付き添うようにしてください。

熱中症にならないために

暑さ対策、服装の工夫、こまめに水分を摂るといった対処法のほかに、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。

急に暑くなる日に注意

人間が上手に発汗をして、体温調節できるようになるには数日かかります。急に暑くなった日や、久しぶりに暑い環境で活動するような時は、特に注意しましょう。普段から暑さに慣れておくことも大切です。

エアコンの設定温度に注意

よく言われている「エアコンの設定温度28℃」の意味をご存知ですか。これは、エアコンの設定温度を28℃に設定するのではなく、人のいる場所の温度を測り、28℃を越えないように温度設定をするというのが正解です。一方、温度を下げすぎて(24℃以下)、外気との差が大きいと出入りの際に体の負担になります。乳児などは床に近いところで寝ているので、冷えすぎにも注意しましょう。

mini column 脱水の判断

小児は自分で「脱水です!」とは言えないので察してあげることが大事です。その兆候として、

1)皮膚・口腔粘膜・口唇の乾燥

2)目が落ち窪んでくる

等の変化が現れてきます。そんな時は、脱水を疑ってください。

赤ちゃんは大泉門と言って、頭の上の骨がない部分が窪んだりします。さらに進むと、皮膚をつまんだときのしわのもどりが悪くなります。乳幼児の場合、尿の出が悪くなり、泣いても涙が出なくなります。年長児では立ちくらみを訴えることもあります。

その場でできる脱水時の循環不全のチェック法

脱水を起こすと毛細血管の再充満時間(母指の爪床を蒼白になるまで圧迫し、解除してから再び充血するまでの時間。通常は1.2秒以内)が遅延します。再充満時間が2~3秒では中等度脱水、3秒以上では高度脱水あるいはショック状態になっていると判断できます。(ただし、体温が高い場合は不正確なこともあります)

指導:キッズクリニック川口前川 院長 新実 了先生