高田松原と奇跡の一本松

陸前高田市にかつて存在した白砂青松の高田松原は、江戸時代の先人が田畑を潮風や高潮、飛び砂などの害から守るために荒れた砂地に松苗を植え、育て、陸前高田の多くの人々が守り、愛してきた国立公園だった。

そのクロマツとアカマツからなる7万本もの松林は、東日本大震災によって消滅した。松林とともに、市街地や海沿いの集落も壊滅した。その中で奇跡的に残ったのが「奇跡の一本松」である。

この松を復興のシンボルとして残すため、「奇跡の一本松保存プロジェクト」が発足した。大震災の翌年、この一本松の枯死が確認された。海水によりダメージを受けたためだ。保存するため、幹を5分割し、中心部をくり抜いて防腐処理を施したうえで、金属製の心棒を通した。枝葉部分は複製を作り、雷対策として避雷針を設置。平成25年6月末に保存工事が完了した。

この一本松から採取した種子や枝は、後継樹を育てるために利用されている。

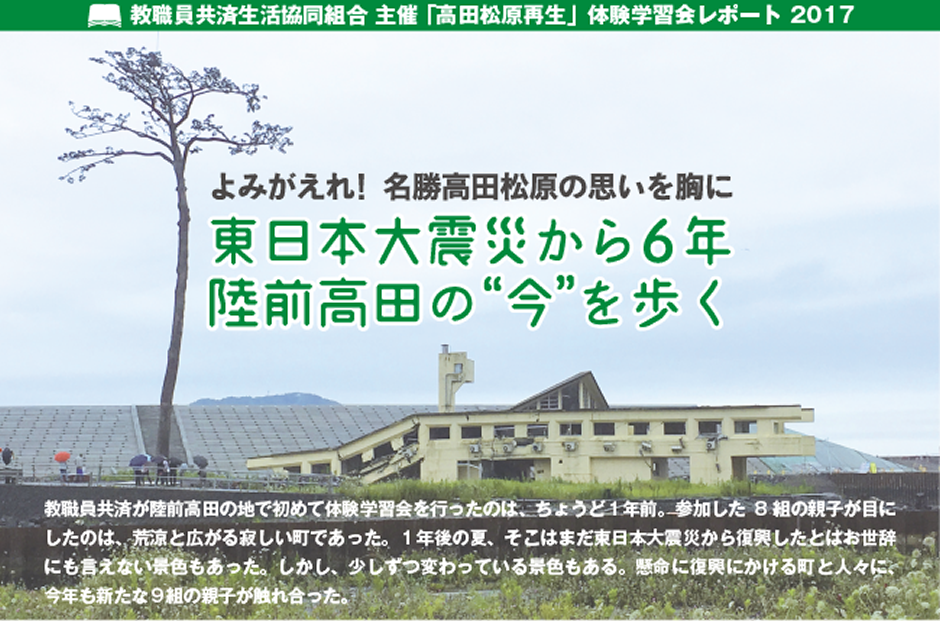

奇跡の一本松と道の駅に津波のすさまじさを見る

まず訪れたのが「奇跡の一本松」である。陸前高田にかつて存在していた高田松原。江戸時代の1667年から植栽が開始され、ついには7万本もの松林となった松原は、岩手県を代表する防潮林となり、その白砂青松(はくしゃせいしょう)は名勝として人々に愛された。

しかし、6年前の10メートルを超える大津波によって松原はなぎ倒され、壊滅した。その中で唯一、耐えて残ったのが「奇跡の一本松」だった。今は復興のシンボルとして、海水によりダメージを受けた一本松の保存作業を行い、モニュメントとして残している。

奇跡の一本松を見て引き返すとき、松の近くに設置されている「感想ノート」の存在に気づいた小学生がいた。雨に濡れないようにポストに入れられた感想ノートを取り出し、ひと言を記す子ども。何を書いたのだろうか。

一本松からほど近い場所にある道の駅「高田松原」(タピック45)も、現在は「東日本大震災追悼施設」として当時の生々しさを伝えていた。建物内にいた人たちに犠牲者は出なかったというが、そのすさまじい津波の破壊力を目の当たりにする参加者たち。

なぜ悲劇の建物を残すのか。案内してくれたガイドの伊藤雅人さんは参加者に語りかけた。

「こうした建物を残すことで、市民は辛い思いをする。前を向けないという声もありました。しかし、復興にはシンボルが必要という声も多かった。そこで、全員無事に避難した気仙中学校、4階まですべて破壊されても5階部分はきれいに残った集合住宅、そしてタピック45、一本松を遺構として残すことにしたのです。学んで前を向くことが必要なのです」と。

今回参加した小学生たちは3年生から6年生。かすかにテレビの映像などが記憶に残っている子もいれば、まったく覚えていない子もいた。そんな子どもたちに突き付けられた事実。子どもたちも何かを感じ始めているようだ。

-

「奇跡の一本松」と、その背後に見える陸前高田ユースホステルも復興のシンボルとなった -

「奇跡の一本松」の近くに設置された感想ノート。訪れる子どもたちの感想が多く記されている -

感想ノートに書き込む参加者 -

一般社団法人マルゴト陸前高田の伊藤さんから話を聞く参加者 -

駆け上がって助かった人もいたという「タピック45」の裏の階段

高田松原再生のために竹簀作りをお手伝い

津波でなぎ倒された7万本の松林があった広田湾の海岸。ここでも復旧工事が進められ、長さ約2キロの防潮堤が2016年12月に完成した。この防潮堤を歩くことができた。

高さ12・5メートル。傾斜は緩やかに見えるが、足を踏み外すと真っ逆さまに落ちてしまう。遊び場感覚で走ったりしていた子どもたちに、工事担当者の厳しい声が飛んだ。

防潮堤の中央付近まで来ると、防潮堤の海側の眼下に柵に囲まれた一角が見えた。2017年5月に高田松原の再生記念植樹会が開かれ、松の苗木1250本を試験植樹したのだそうだ。

この苗木を育てているのが特定非営利活動法人「高田松原を守る会」である。体験学習会一行はホテルに戻り、夕食前に、「守る会」会長の鈴木善久さんの講演を聞いた。

鈴木会長は、「かつて高田松原は地域の人にとっては折に触れて足を運ぶ身近な存在でした。夏は花火大会や海水浴で賑わい、普段も松に囲まれた遊歩道は憩いの場所でした。この松原は陸前高田の財産、故郷の宝です。だからこそ、受け継いでいきたい」と話し、松苗を育てる運動について説明した。

防潮堤から見えた米粒ほどの松苗には、地域の人々の思いが託されているのだ。

次の日、松苗を育てている苗木畑に案内された。昨年の体験学習会でも同じ場所を訪れ、雑草駆除の手伝いをしたことが思い出される。

今年は天候が悪かったこともあり、竹簀(たけず)作りを手伝うことになった。曇天とはいえ、ハウスの中は蒸し暑い。しかし、子どもたちは大張り切りで作業に取り組んだ。

海からの強風により苗木が折れたり枯れたりすることを防ぐための竹簀は、松苗1本につき1枚必要だ。市民による植樹は3年間で約1万本を予定しているから、竹簀も1万枚必要になる。

現在6000枚作られているので、あと4000枚。そのお手伝いを9組の親子が2時間近く行った。

指導してくれたのは、陸前高田市の復興サポートステーション「パクト」の皆さん。佐藤貞夫さん、小山芳弘さん、原野優さんが懇切丁寧に教えてくださったおかげで、すぐに子どもたちはコツを飲み込み、2枚目、3枚目と挑戦していった。

出来上がった竹簀には親子でメッセージを書き込んだ。この竹簀が、昨日防潮堤から見下ろした海岸に使われる日は近い。また、いつの日か子どもたちが松原に使用された竹簀を見に来る日が来てほしい。

-

12メートルの高さの防潮堤の上を歩く -

防潮堤から望む柵で囲まれた場所に松苗の試験植樹がされていた -

鈴木善久理事長 -

夕食前、「高田松原を守る会」の鈴木会長の講演を聞く -

2日目、松苗畑の横のハウスで竹簀作り -

出来上がった竹簀に、思い思いのメッセージを書き込んだ

参加者

-

兵庫県

山口 映(やまぐち あき)さん

奏(そう)さん -

滋賀県

城 毅(じょう つよし)さん

希実(のぞみ)さん -

宮城県

房間 一樹(ふさま かずき)さん

敦樹(たいき)さん -

兵庫県

山中 華子(やまなか はなこ)さん

悠生(ゆうき)さん -

宮城県

阿部 純哉(あべ じゅんや)さん

里香(りか)さん -

沖縄県

森岡 稔(もりおか みのる)さん

さくらさん -

長野県

小林 貴徳(こばやし たかのり)さん

優和(ゆうわ)さん -

岩手県

伊東 孝浩(いとう たかひろ) さん

孝真(たかまさ)さん -

神奈川県

桒原 香(くわはら かおり) さん

幹(かん)さん

参加者からの感想

保護者から

- 陸前高田の方々が松原を再生したいという思いや、被災された方々が私たちに伝えたいことなど、よく理解できました。松原の復活を私も強く願います。また、10年後に大きく育った松を見に訪れたいと思います。地元に帰って、今回の話を伝えることで、陸前高田をはじめ、東北の復興を応援したいと思います。

- 教職員共済が団体としてボランティア活動を行うことは、大変意義深いと思いました。時間の関係で、松苗畑での活動は短かったですが、「守る会」の方には、少しは応援しているという姿を見ていただけたかなと思います。

- 出発前は、移動に時間がかかることを嫌がっていた子どもも、現地に来て見たり聞いたりするうちに、「あれは何?」「何であんなふうになったの?」などと関心が高まっている様子でした。伝承館で聞いた話は特にわかりやすかったようで、「私は小学校に逃げればいいのか」などと話していました。家族以外の連絡先を知っておくことも大事だとわかりました。

- 岩手や宮城を実際に見て勉強しようと応募し、楽しみにしていました。子どももよく話を聞いて、目で見て、体験もして、津波の威力と自然との共存、そこに暮らす人たちの思いを知ることができ、「また参加したいね!」と話をしています。

- 行動中は子どもも楽しく取り組んでいましたが、帰ってからは思い出したくない様子でした。負のイメージも含めて、印象づけるきっかけとなったことには感謝しています。

- 津波の恐ろしさと、自分の身は自分で守ることが、たくさんの語り部さんからのお話から息子に伝わっていました。

- 竹簀の作業時間がもう少し欲しかったです。でも、とても喜んで竹簀作りをしていました。

- 期待以上に充実した2日間でした。子ども同士も打ち解けていました。ただ、自由時間等、子ども同士がゆっくり過ごす時間もあったらよかったです。

- 震災も地域や場所によって状況がまるで異なることを改めて話し合いました。

- 子どもが来年、中1と高1になるのですが、ぜひ中学生も参加できるようにしてもらいたいです。

- もう1泊あったら、もっと仲よくなれたなと思います。大人同士も交流ができてよかったです。

子どもから

- 地震や津波はとても怖いものだと思いました。奇跡の一本松のことは話でしか聞いたことがなかったけど、実物を見られてうれしかったです。竹をひもで編むのが楽しかったです。

- ものすごい地震の揺れで津波がいろんなものを壊していた。タピック45の建物が三角形の理由などがわかった。みんなといろいろな会話ができたのでよかったです。

- 奇跡の一本松があったことは知らなかった。いろいろ聞くことができて勉強になった。花火を子ども達でやれたのが楽しかった。

- 津波の高さが思ったより高くて、その勢い、力がとてもよく感じられました。タピック45の建物の裏側には階段がついていて、昔の人の知恵がよくわかりました。花火はたくさんの種類があって、みんなでできたから楽しかった。夏休みの思い出になりました。6年生ですが、来年も行きたいので、中学生も募集してください。

- 津波の怖さがわかった。たくさんの家が津波にさらわれていったのがわかった。また、高いところに逃げる、友だちに声をかけて逃げることを学びました。