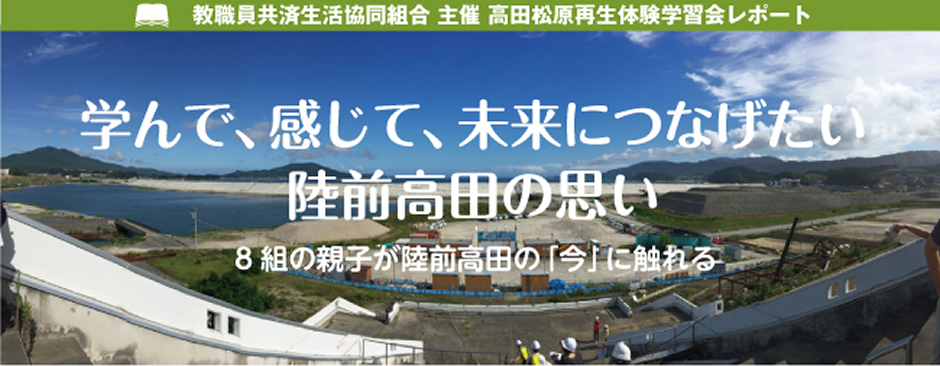

350年ほど前から先人たちが植林を行い、陸前高田市民が守り育ててきた「白砂青松(はくしゃせいしょう)の高田松原」を、あの大津波が襲ったのは5年前のこと。そこに残されたのは「奇跡の一本松」だけでした。教職員共済は、陸前高田の人々の思いを感じることができないか、自然の怖さ、自然と共生する喜び、生命の尊さを親子で学び、共有する機会をつくれないかと考えました。そして、実現したのが今回の体験学習会です。全国各地から8組16名の親子が2016年7月31日~8月2日の3日間、陸前高田に集結しました。

-

秋田県

伊藤 忠宏(いとう ただひろ)さん

心(しん)さん -

秋田県

髙橋 雅子(たかはし まさこ)さん

里穂(りほ)さん -

長野県

薩摩林 未佳(さつまばやし みか)さん

佑真(ゆうま)さん -

福井県

谷崎 剛(たにざき つよし)さん

秀汰(しゅうた)さん -

茨城県

木村 大門(きむら だいもん)さん

泰竪(たいじゅ)さん -

千葉県

久野 節(くの たかし)さん

良太(りょうた)さん -

東京都

皆川 斉(みながわ ひとし)さん

瑛(あきら)さん -

兵庫県

山﨑 丈(やまざき たけし)さん

桃子(ももこ)さん

1日目 荒涼とした陸前高田の地を目の当たりに

7月31日、「高田松原再生」体験学習会の参加者が三々五々、JR一ノ関駅のロータリーに集まってきた。予定どおり、午後1時にバスは陸前高田の地に向けて出発。

車内で教職員共済のスタッフが「東日本大震災から5年、被災地に足を運ぶ人が少なくなりましたが、決して風化させてはいけないと思っています。今回は貴重な体験を皆さんとできるのではと楽しみにしています」とあいさつした。

陸前高田に到着するまで、バスガイドさんが、さまざまな予備知識を優しい語り口で紹介してくれた。

その中で特に耳に残ったのが「山背(やませ)」という言葉だ。山背とは、オホーツク海から吹く冷たく湿った東風(こち)のことで、北海道や東北地方、関東地方の太平洋側に吹き付け、海上と沿岸付近、海に面した平野に濃霧を発生させ、三陸地方の風物詩となっているという。実際、ツアー中、この「山背」という言葉を地元の方々からよく耳にすることとなった。

また、ガイドさん自身、被災後に自分たちの会社のバスで、被災した軽症者を盛岡市の病院まで輸送する手伝いをしたと語ってくれた。こうした話に耳を傾けているうちに、バスは陸前高田の町に到着した。

快晴に近い青空が私たちを出迎えてくれたが、それは温かい空気ではなかった。荒涼とした町。いや、町といえるのだろうか。人のいる気配がしない、生活のにおいがしない光景がそこにはあった。

2011年3月11日に東北地方を襲った未曾有の大津波が、陸前高田の町からすべてを奪い去ってしまった。

あれから5年。がれきはすでにきれいに片付けられてはいるが、復興のために築かれた大規模な盛土(もりど)が肌を露わにし、無機質な雰囲気を漂わせている。

参加者たちは改めて東日本大震災という事実を突きつけられたに違いない。

1日目 奇跡の一本松

次に向かったのがタピック45から少し離れた場所にある「奇跡の一本松」。大人なら誰でも知っているモニュメントだ。

しかし、この木はもう生きてはいない。枯れてしまった元の木を複製し、人々の「希望」となるよう元の場所に立てられたものだった。

かつては松原の西に位置する陸前高田ユースホステルの敷地内に立っていた「一本松」だが、そのユースホステルの建物は一本松の横で無残に傾いていた。

なぜこの松だけが残ったのか。その理由は、一本松と海との間にユースホステルが建っていたため、建物が防波堤となって津波の直撃を防いだのではないかといわれている。

また、一本松自体が他の松より背が高く、さらに、過去の津波で低い位置の枝がもぎ取られていたため、流されてきたがれきが一本松に引っかかることなくすり抜けていったことも一因と考えられている。

2日目 奇跡の一本松松苗畑でのボランティアに汗を流す

2006年、市民参加のボランティア組織「高田松原を守る会」が発足した。津波が襲ってくる前までは陸前高田の海岸線には7万本もの松林があり、「守る会」は、松林の清掃活動や松食い虫被害の発見などの活動を続けていた。しかし、最大17mともいわれる大津波は、その松林をすべてなぎ倒してしまった。

「守る会」理事長の鈴木善久さんは、前日の講演で「陸前高田市民は、奇跡の一本松を見て、勇気や希望、励ましをもらいました。震災に負けるなよと」語り、それから「守る会」は「高田松原再生」のための活動を始めたのだという。

2日目、鈴木理事長の案内で、海岸線を見下ろせる高台に向かった。そこで育てられているクロマツやアカマツの苗を、いずれは防潮堤の向こうに移植し、松林の再生を目指そうとしている。

その松苗畑で、参加者は雑草取りをすることになった。

真夏の炎天下である。20分作業しては10分程度休む。親も子も、誰も弱音を吐かない。水分補給をしたり、冷却剤で身体を冷やしたりしながら、黙々と作業に励んだ。

鍬を手に雑草を刈る親、農作業用の手押し車で刈った雑草を運ぶ子、それぞれが役割分担をしながら、そうした作業を午前中いっぱい続けた。

この共同作業から、次第に子ども同士、親同士の連帯感が生まれてきたように思う。

西は兵庫県、北は秋田県から集まった8組の親子。親の職業以外は何の接点もなかった人たちが、まるで家族同士が親しい間柄のように打ち解けている。

合間に鈴木理事長が虫の話や松にまつわる話をしてくれる。おそらく、参加した子どもたちにとっては何もかもが初めての体験だったに違いない。

作業が終わると、畑は見違えるようにきれいになった。

-

松苗畑にて。教職員共済生活協同組合理事長・加藤良輔(左)と「高田松原を守る会」の鈴木善久理事長 -

松苗の風よけにするすだれのための竹割りに挑戦する親たち -

炎天下、親子で松苗畑の雑草取りをする -

オリジナルの黄色いビブスを着用。チームとしての一体感が生まれた -

子どもたちも一生懸命作業を手伝う -

作業後、松苗畑は見事にきれいになった

2日目 気仙大工左官伝承館見学

汗を流して活動したあとは、さらに高台にある気仙(けせん)大工左官伝承館へ移動した。

岩手県の沿岸南部は気仙地方と呼ばれる。その気仙地方の一部である陸前高田市が発祥とされる気仙大工は、非常に優秀で全国的にも名の知れた大工集団で、全国各地で活躍しているその高度な技術を伝える場として建てられたのが気仙大工左官伝承館だ。

ここで昼食をとり、伝承館館長の武蔵裕子さんから震災時の話を聞くことになった。

武蔵さんは、大震災の語り部として、この場所で目撃した津波の惨劇や震災時の避難者の人たちの話を語り継いでいる。

茅葺き屋根の家の畳の部屋であぐらをかいたり、縁側に座ったりと、思い思いの姿勢で耳を傾ける参加者たち。松苗畑とは打って変わって、開け放たれた部屋を抜ける風が心地よかった。

また、火起こし体験もさせてもらった。経験したことのある子どももいたが、コツをつかむまでがなかなか難しい。何度もチャレンジしたが、時間切れで火を起こすまでには至らなかった。

-

気仙大工左官伝承館で語り部の話を聞く -

岩手県の地形をこぶしを使って説明する気仙大工左官伝承館館長の武蔵裕子さん -

火起こしに挑戦する子どもたち

2日目 防潮堤工事現場視察

午後は、平地に下り、防潮堤の工事現場を見学した。防潮堤の上まで登らせてもらうことができて驚く。

実際に工事を担当している人が、子どもたちにもわかりやすく説明してくれた。ひと通り説明が終わると、子どもたちが積極的に質問を投げる。親たちも興味津々で聞いていた。

そして、防潮堤と海との間に松林を復活させるという話になったとき、「守る会」が松苗を育てている活動が結びついていることに改めて納得したり、感動したりする親が多かったようだ。

大きく破壊された自然。そこに人々を守るために建設される巨大な防潮堤。そして、少しでも自然を復活させようと取り組む市民。自然との闘いは、気が遠くなるほど果てしないと感じた。

-

防潮堤と海岸との間の砂浜に1万本の松苗を植え、松林の復活を目指す -

-

-

工事中の防潮堤の上で、工事関係者の説明を聞く

2日目 夜はバーベキューと花火大会

ホテルに帰るとバーベキューが待っていた。薄暮の中、すがすがしい風を感じながら、空腹を満たし、大人たちは談笑の花を咲かせた。

しばらくすると、日本各地から集まってきた参加者にふさわしくスタッフが用意した方言当てクイズ大会が始まった。参加者の出身地を除いて出される方言だが、次々と子どもたちが正解を言い当てていく。その勘の鋭さに大人たちは舌を巻いた。

クライマックスは花火大会。陸前高田の静かな夜空に、子どもたちの歓声が響いた。

-

2日目の夜はホテルでバーベキューのあと、花火大会。一気に参加者同士の距離が縮まる -

-

-

すぐに仲良くなった髙橋里穂さんと山﨑桃子さん -

方言クイズに子どもたちの勘が冴える

3日目 漁船に乗ってカキの養殖場を見学

翌日、心配された天気。朝、ホテルの窓からは、あの山背による濃霧が海岸方面を覆っているのが見えた。今日は海に出てカキの養殖を体験することになっているが、船は出るだろうかと心配がよぎる。しかし、ホテルを出立するころにはきれいに晴れ上がった。

荷物をまとめて広田湾の漁港に向かう。そして、2隻の漁船に乗せてもらい、いかだ式とはえ縄式のカキの養殖現場を見せてもらった。

これも全員が初めての体験だ。子どもたちは歓声を上げながら、漁船と漁船の間を行き来したり、操舵室の上に登ったり、集まってくるウミネコにえさをやったりと、はしゃいでいた。

漁師の大和田晴男さんは、カキの養殖場が津波の被害に遭ったときのことを話してくれた。

震災から5年、今年の春からカキの養殖場は完全復活したのだという。その表情には、生産者としての誇りと底力が漲っているかのようだった。

盛りだくさんの体験を終え、いよいよバスは一ノ関に向けて出発した。車中、参加者の感想を聞くことができた。

東京都から参加した皆川斉さんは「普段は体験できないようなことを体験できました。この体験を家族や学校でも話していきたいと思います」と、長野県の薩摩林未佳さんは「親子ともども肌で陸前高田を感じることができた3日間でした」と、秋田県の髙橋雅子さんは「観光では見られないようなところも見ることができました。また、私たちが心地よく過ごせるようにスタッフの皆さんが気を配ってくださったことに感謝しています」と、兵庫県の山﨑丈さんは「この体験を学校現場に還元していきたいです」と話した。

3日間と短い時間ではあったが、参加者の間には確かな交流が生まれた。そして、それぞれが帰途についたとき、親子の間でこの体験旅行についての会話がなされるに違いない。この経験が新たな絆を生み出してくれることを願ってやまない。

教職員共済にとっては初めての試みである体験学習会。

試行錯誤で準備を進めてきて、こうした参加者の声を聞くことができてホッと胸をなで下ろした。また、参加者たちの真剣な表情、生きいきとした笑顔を見られたことで、体験学習会を開催した意義を感じることができた。

参加いただいた皆さまのご協力に深く感謝したい。

-

2隻の漁船に分かれてカキ漁見学へ出発 -

漁師さんがいかだからカキを引き揚げてくれる -

「腕白」という言葉がピッタリの谷崎秀汰さん。参加者のムードメーカーになってくれた。カキはまだ食べる時期ではないので残念 -

高田松原の西端に位置する気仙川水門の復旧も行われている -

広田湾から望んだ「奇跡の一本松」

その手前で防潮堤の工事が進んでいる -

カキの養殖場見学の最後に代表して伊藤心さんが感謝の言葉を述べた

参加者の声(アフターアンケートより抜粋)

- 報道からは見えてこない部分も、そこで暮らす方々からのお話から知ることができ、現地に行ってよかったと思います。何よりも陸前高田の皆さんのたくましさ、生命力あふれる姿に感動しました。お話を伺えてありがたかったです。娘の夏休みの作品も完成しました(ここ大事!)。 来年もこのような機会を教職員の皆さんに与えてくださればありがたいです。

- 息子は「ぼくが草とりをした松苗が松林になるのを見たい」と言っていました。普通には体験できない内容を企画して頂きありがとうございました。暑かった。松苗がチクチクしたのも肌感覚で記憶に残りよいと思います。

- 被災された方のお話を伺ったり、一緒に活動する機会は個人ではなかなか得られません。今回参加して、その機会が得られたことはとてもありがたかったです。人生が広がりました。また、息子と一緒に全国各地の方と過ごせたこともとても貴重な体験でした。

- とてもよい経験ができましたので、もしまた企画されることがあれば、多くの子どもたちが経験されると良いな…と感じてなりません。

- 有意義な時間を過ごせ、子どもと向き合う時間ができたので大変満足しています。もっと参加者が増えてほしいと思いました。